聖書研究祈祷会 2024年6月12日

案 内

華陽教会では、讃美歌委員会の著作物使用許諾を得て、聖書研究祈祷会を配信と並行して行っています。共に今、教会にいる人も、配信を見ている人も、互いのために祈りを合わせ、聖書の言葉を味わいましょう。

讃美歌

讃美歌21の97番「羊飼いの羊飼いよ」を歌いしょう。最後の「アーメン」は、つけて歌います。

お祈り

ひと言お祈りをします。共に心を合わせましょう。

◆慈しみ深い神様。今日もまた、あなたによって守られて、聖書研究祈祷会を始めることができ、感謝致します。どうか今、ここに集まった人たちと、自宅で、施設で、職場で、屋外で、あなたの言葉を求めている人を導いてください。

◆私たちの神様。先日の日曜日には、花の日こどもの日の礼拝にあずかり、子ども祝福式を一緒に行えたことを感謝致します。どうか今、教会へ来てくれた子どもたち、保護者、先生の上に、あなたの祝福が、これからも豊かにありますように。

◆私たちの神様。教会学校の礼拝でも、パンと水をいただいて、神の祝福を分かち合う「愛餐式」が行えたことを感謝致します。どうか今、一緒にパンと水をもらえなかった子どもたちとも、また恵みを分かち合う機会を作ることができますように。

◆私たちの神様。身内がカルトに囚われて、関係を破壊されている家族たちに、あなたの助けがありますように。どうか今、相談者と当事者の関係が回復され、明るい未来が訪れるよう、導いてください。

◆全ての者を養われる、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。

聖書朗読

聖書の言葉を聞きましょう。テモテへの手紙一1:12〜20の新共同訳と聖書協会共同訳を朗読します。

|

*日本聖書協会の「ホームページ等への聖書の引用について」に基づき、聖書の引用を適切な範囲内で行うため、配信終了後に聖書箇所のみ記載し、本文をカットしています。該当する聖書箇所を「聖書本文検索」で「書名」と「章」まで入力し、「節」入力を省略すれば、章全体を参照できます。 |

メッセージ

牧会書簡と呼ばれるテモテへの手紙一と二、そして、テトスへの手紙の教えには、小市民的な「善い行い」を勧めるものが目立ちます。その中心にあるのは、パウロを手本とし、彼が遣わしたテモテ、テトスをはじめとする教会指導者を模範にしなさい……という教えです。ようするに、「謙虚になって、先生の言うことに従いなさい」という話です。

信徒は、指導者に敬意を持って従い、彼らの言うこと、やることを手本にせよ……3つの手紙全体で、この論調が繰り返され、「とにかく、指導者の言うことを受け入れなさい」という要請に結びついています。ちょっと危うく感じるのは、この要請が、「考えないで従いなさい」という方向に陥りやすくなることです。

実際、手紙を読んでいると、「何をどのように信じていくか」という思想的内実よりも、現実の姿勢や態度、外から見える行動に、注意が向けられているように感じます。勧められるのは、「信心深い態度」「真面目な態度」「慎み深い態度」であり、評価されるのは、指導者から伝えられる「健全な教え」「健全な言葉」に、異を唱えないで順応することです。

でも、その指導者の言うことが、どうして「健全な教え」「健全な言葉」と判断できるかは、あまり踏み込んで教えてくれません。また、手紙に出てくる指導の多くは、キリスト教独自のものというより、当時の世界で通用していた一般的な道徳に近い内容です。「先輩の言うことは聞きなさい」「派手な格好はやめなさい」「品位を保ちなさい」というふうに。

おそらく、これらの手紙が回覧された2世紀頃の教会は、「社会と共存していく」という課題に、向き合っている最中だったんでしょう。少し前まで、キリスト教の信仰者は切迫した終末観を持っていました。世の終わり、終末のときは近いから、神の国に迎えられるよう、伝道に励み、迫害に耐え、もうひと踏ん張りしていこう!……と。

たとえ、社会から爪弾きにされても、もう少しで、キリストが再びこの世に来られ、天の国へ招いてくれると、多くの人が信じていました。けれども、だんだんと、イエス様が再び来られるとき、世の終わりが来るのはいつなのか、私たちには予想できないし、社会での生活を蔑ろにしてもいけない……という意識が成熟していきます。

残り少ない時間、迫害を耐えればいいのではなく、この世で信仰生活を続けるために、社会と対話しながら、迫害されないコミュニティーへ、変わっていく必要がありました。そのため、当時の社会で「道徳的」と思われていた指導内容を取り込んで、キリスト者としての生き方が説かれるようになっていきます。

現代の視点からは古臭い、問題を感じざるを得ない、男尊女卑的な教えや差別的な内容が書かれているのも、初代教会が、かつての社会の価値観と対話してきた名残です。つまり、手紙に書かれている教えが、今もそのまま通用すると、無批判に受け入れることや、現代の社会における価値観と対話しようとしない姿勢は、かえって聖書的ではないんです。

それを踏まえた上で、もう一度、今日読んだ記事を見てみると、単純に「教会指導者へ無批判に従え」という内容ではないことが分かります。なにせ、信仰者の手本となるようにイエス様から遣わされた宣教者パウロが、本来は手本になり得ない存在だったことが、赤裸々に記されているからです。

「以前、わたしは神を冒瀆する者、迫害する者、暴力を振るう者でした」これを聞いてこの人に従おうと思う人は少ないと思います。何かの拍子に、再び暴力を振るうんじゃないか? 一度、神を冒涜した人が、信仰者の模範になれるんだろうか? 本当に、あの人を手本にしていいんだろうか? と不安にさせる言葉です。

また、ここでは、「信じていないとき知らずに行ったことなので、憐れみを受け」と書かれていますが、実際のところ、パウロがイエス様を知らずにキリスト教徒を迫害していたわけではないことは、周知の事実でした。あちこちで教えを聞いた上で、キリスト教徒を捕まえて回り、ステファノの処刑にも加担していました。

当時のキリスト者から見れば、まさに「神を冒涜し、サタンに引き渡された」人間にしか見えなかったでしょう。パウロ自身、復活したイエス様と出会って回心してからも、自分が他のキリスト者から簡単には受け入れられないことをよく分かっていました。パウロが遣わされたことで、かえって教会が割れたり、信徒が言い争う種になってきたからです。

その自分が「信徒の手本になるためにイエス様から遣わされた」と言うことは、とても勇気のいることです。この自分を「手本として見てくれ」と言うことは、相当、恐れ多いことです。私だったら、「手本は他の人にすべきです」「私じゃなくて、もっと良い人を遣わしてください」と言いたくなります。

皆さんも、イエス様から「牧師になって」「役員になって」「奏楽者になって」と言われたら、「私を信徒の模範にしないでください」と言いたくなるでしょう。礼拝の中のお祈りの当番だって、「私のお祈りなんて、人に聞かせるようなものではありません」「未熟な自分じゃなくて、もっと信仰歴のある人に」と遠慮してしまう人が大半です。

テモテもそうだったでしょう。使徒言行録に出てくるテモテは若者です。しかも、異邦人であるギリシア人の父から生まれ、他のユダヤ人から「異教を持ち込んでしまうんじゃないか?」と厳しい目で見られていたような人間です。教会に遣わされても、そう簡単に受け入れられるとは思えません。派遣後すぐに粗探しが始まってもおかしくありません。

ところが、そんなテモテに対して、「今、あなたが手本にしている私自身も、決して手本になりえるような人間ではなかったんだ……」と、パウロの言葉が紡がれます。「私をめぐって、論争になった教会が、いくつもあったことを思い出してほしい」「そんな私をイエス様が、手本となるよう導き続けてくれたんだ」

若い指導者への励ましは、同時に、私たち一人一人への励ましでもあります。教会に来られている一人一人は、イエス様を知った者、キリストの教えを受けた者として、家庭での、職場での、社会での手本となるよう促されています。信仰と正しい良心とを持って、自分が関わる現場の価値観と対話しながら、神様を証しすることが求められます。

そんな役目は重荷に思うかもしれません。もっとふさわしい人に背負わせたいかもしれません。でも、イエス様を信じるということは、手本になりえない自分が手本になるよう、模範になりえない自分が模範になるよう、離れないで、導き続けてくださる方を信頼するということです。

一方で、もし、私たちが信仰と正しい良心を持てなかったら、挫折して、神様から離れてしまったら、もう二度と、イエス様の憐れみを受けることはできないのか、不安になります。信じた後に、洗礼を受けてから、過ちを犯してしまったら、それは「知らずに行ったから」では済まされない大罪として、裁きを受けてしまうのか?

確かに、迫害の多かった時代、信仰を捨てて、棄教してしまった信徒は多くいました。信じて、洗礼を受け、聖職者にまでなったのに、信仰を捨ててしまった人もいました。そうして、迫害に負け、一度信仰を捨てた人が帰ってきたとき、その人を教会が受け入れるかどうか、議論にもなりました。

受け入れた場合は、やはり、その人をめぐって信徒や教師が言い争い、教会が割れてしまったこともありました。パウロが復活したキリストに出会って、弟子たちの仲間に受け入れられたときのように、色々な論争が起きたんです。でも、教会の歴史を振り返ると、信仰と正しい良心を捨てた人が、そのままにされることはありませんでした。

やはり、手本になりえない人たちが、再び帰ってきて、仲間に受け入れられ、新しく、手本になるよう変えられていった、いくつかの軌跡を見ることができます。パウロ自身は、正しい良心を捨て、信仰が挫折してしまった人のことをどう言っていたんでしょう? 手紙に出てくるパウロは、具体的な名前を出して、こう言っています。

「その中には、ヒメナイとアレクサンドロがいます。わたしは、神を冒涜してはならないことを学ばせるために、彼らをサタンに引き渡しました」……けっこう厳しい言葉です。でも、ここで重要なのは、以前、自分自身が「神を冒涜する者」だったことを語った後に、彼らも「神を冒涜してはならないことを学ばせるために」と言っていることです。

かつて、神を冒涜する者だったパウロは、そのまま滅ぼされるべき人間として、イエス様に放置されてしまったのか? かつて、キリスト者をつまずかせ、サタンに引き渡された者のように、罪人の中で最たる者だったあのパウロは、全く忍耐されることなく、見捨てられてしまったのか?……そうではありませんよね?

むしろ、限りない忍耐を示されて、立ち帰るまで導かれ、新しく、信仰者の手本となるよう、送り出されたのがパウロでした。「神を冒瀆する者、迫害する者、暴力を振るう者」だった彼が、「イエス様を信じる人々の手本」となるよう変えられていったように、挫折し信仰を捨ててしまった人にも、再び回復するための学びと気づきがもたらされます。

だから、私たちも、神様の憐れみに対する感謝をささげましょう。罪人が罪人のまま、滅ぶべき者が滅んでいくまま、信仰を捨てた者が信仰を捨てたまま、放置できない、慈しみ深い神様に、信頼し続けていきましょう。

とりなし

共に、神様から与えられたとりなしの務めを果たしましょう。本日は『信徒の友』の「日毎の糧」で紹介されている(長崎県佐世保市の佐世保東部伝道所)のために、保育施設のために、学校のために、学童保育のために、祈りを合わせましょう。

◆神様、あなたは祈りに応えて恵みを与えてくださいます。どうか今、私たちがささげる祈りをお聞きください。

◆長崎県佐世保市の佐世保東部伝道所のために祈ります。佐世保市東南部に立つ地域教会として成長できますように。第二種教会の設立、牧師の招聘、礼拝堂の建築が導かれますように。

◆保育施設のために祈ります。全国の保育園、幼稚園の上に、あなたのお守りがありますように。子どもたちが守られ、職員の環境が整えられ、保護者との連携が上手くいって、共に成長の喜びを分かち合うことができるように、導いてください。

◆学校のために祈ります。小学校、中学校、高校、大学、専門学校、また、フリースクールの児童、生徒、学生たちに、あなたの助けがありますように。教師の心身と健康も守られ、子どもと大人が安心して過ごせる場所ができますように。

◆学童保育のために祈ります。遅い時間まで、保護者と会えない子どもたち、家へ帰ってこれない保護者たちに、あなたの支えがありますように。現場で働いている職員と子どもたちの安全も守られますように。

◆今も生きておられ、私たちをとりなしてくださる方、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。

讃美歌

オンライン賛美歌2番「あなたの内なる人を」(©️柳本和良)を歌います。

主の祈り

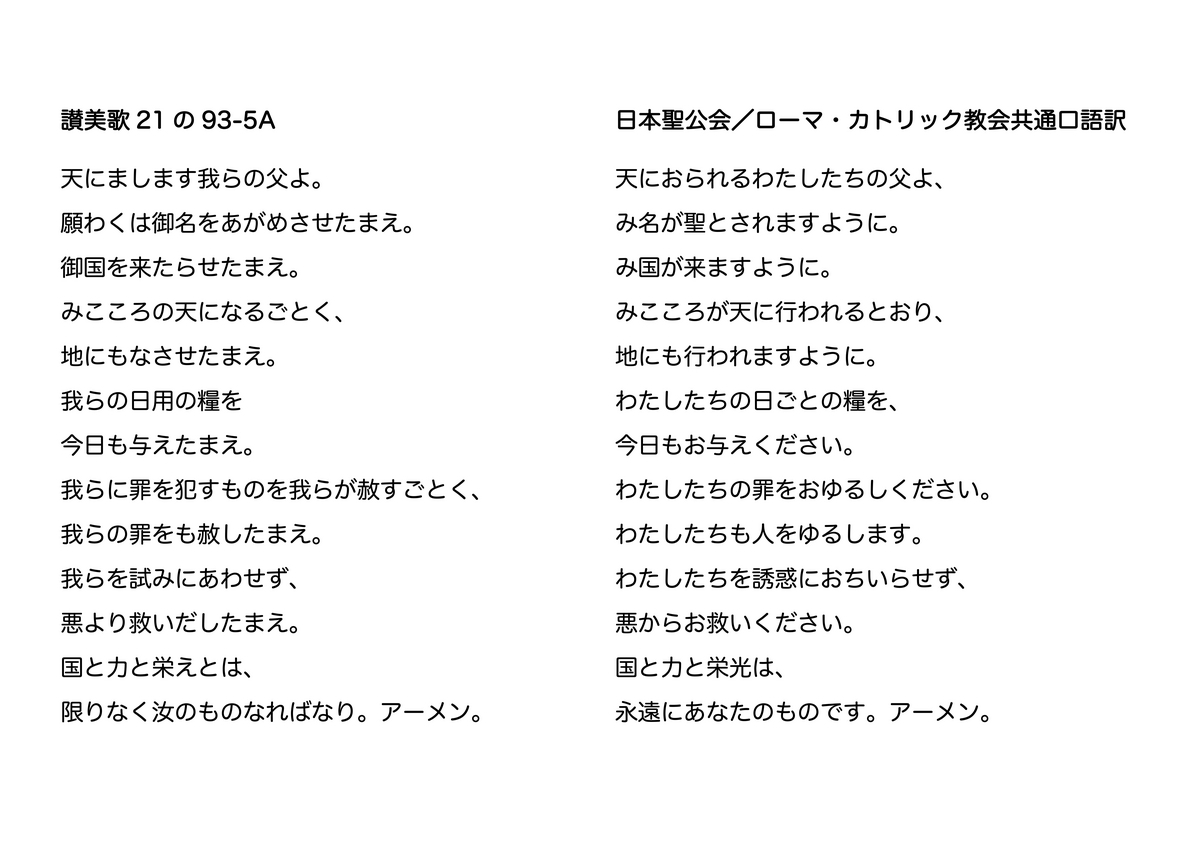

共に、イエス様が弟子たちに教えられた最も基本的な祈りを祈りましょう。讃美歌21の93-5Aです。オンライン賛美歌の後ろの方の4頁にも掲載しています。主の祈り……

報 告

本日も教会に集まって、また配信を通して、聖書研究祈祷会にご参加くださり、感謝致します。配信終了後、時間のある方は14:30まで、聖研の質問や感想、キリスト教について気になっていることなど自由に聞ける第二部「分かち合い」の時を開きます。

よかったらぜひ、ご参加ください。なお、来週の水曜日は、『とりなしたくない相手』と題して、テモテへの手紙一2:1〜7のお話しをします。それではまた、日曜日まで、皆さん一人一人に、神様の平和がありますように。